泰礴顶散记

杨子林

汽车驰进昆嵛山区,青巍巍的山色迎面扑来。“看,泰礴顶!”随着同伴的一声呼喊,泰礴顶那峥嵘高峭的影子映入眼帘。

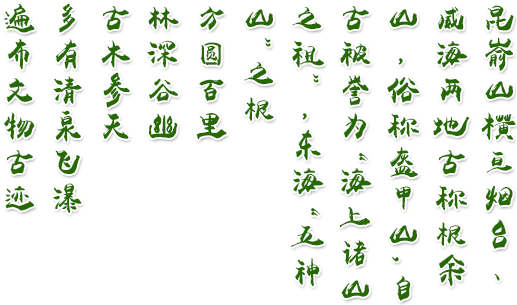

它确实气势不凡,在群峰中突兀而起,象一柄直插青云的剑,轩昂挺拔,雄伟奇峻,全不同于周围那些清丽秀奇的峰峦。据说,泰礴顶的名称是取泰山之余脉而又气势磅礴之意。

车过三瓣石,山势险峭起来,石块铺成的环山公路旋回曲折,左弯右拐,彩带似的向山顶飘去。汽车爬山十分吃力,我们索性跳下车,撇开盘山公路,抄近路向山顶攀去。这条近路实际上是沿着山势砌成的石磴,远远望去,象从山顶上垂下来的一根细线,石磴两旁,茅草丛生,藤蔓缠绕,错杂纵横的乱石,仿佛要向头上压来。中午时分,我们攀上设在山上的转播台。这里离山峰顶看来并不太高,却十分陡险。用水泥筑成的三百多级台阶,象一条锁链凸挂在陡峭的岩壁上,两旁无遮无拦,宛如天梯。向上登时,仅觉气喘吁吁,偶一回头,脚下云气缥缈,崖深谷幽,顿时额生冷汗。同伴们登峰心切,不畏涉险,相互鼓励着,提醒着,终于登上了海拔九百二十二米的泰礴顶。

临高远望,山下一切骤然变小了。峰峦如海,滚滚滔滔,公路似线,纵横交错。烟波浩渺的米山水库,好像一方明镜,镶嵌在广袤的原野上,宽阔的母猪河,宛如一条银蛇,曲折蜿蜒,向天边游去。极目观北海,只见天边泛着一片迷迷泛泛的蓝光,耀波闪闪,渔帆点点,浩渺无垠。一时间,我似乎进入了“登高看万里,身与碧云齐”的境界。

一阵山风吹来,耳畔响起砰訇雷动的松涛声。循声望去,眼前的陡坡上长着一片莽莽苍苍的松林。那些松林见缝插针,随意而生,盘根错节,崛然挺立,生势是那样旺盛,有几颗从陡峭上冒出的松树,似乎把铁块似的岩石也撑出了一道道缝隙。蓦地,我想起了一个年代久远的故事:

康熙元年,文登县的穷苦百姓,在昆嵛山禅教寺的一位姓常的和尚带领下,啸聚山里揭竿造反,一时威震文牟。后来,狡猾的军官,承大雪封山义军不备之时,猛力攻山。义军拼死抵抗,终因寡不敌众而失败,只剩下常和尚一人。他箭矢射光,刀刃砍缺,被迫退到泰礴顶的悬崖上。清兵见状蜂拥而上,常和尚纵身一跃,飞身落进松林,化作青松,隐入一片苍翠之中。

这是民间故事。据史料记载,常和尚在起义失败后自缢而死。但这个故事那神话般的结尾却更感人。“败身膏黄土,精灵济苍生”,古往今来,多少志士豪杰慷慨赴难了,但他们那万难不屈的坚强信念激励着多少胶东儿女;为人民的生死,祖国的兴亡而浴血拼搏,千百次的生死绞杀,千百年的苦斗征战,终于在党的领导下取得了今天的胜利。山顶那松林,顽强地生长,顽强地繁衍,永不终结的延续,这是自然生命的传代,也是历史进程的辉映!

风刮得更猛了,耳畔,松涛大作,如密集的鼓点,如战马的嘶鸣,如激越的呐喊,如豪壮的乐曲。我聆听着,思索着,登高望远的纷纭感受渐渐净化了。我终于领悟出了泰礴顶的真正神韵,也看到了自己的责任和使命。