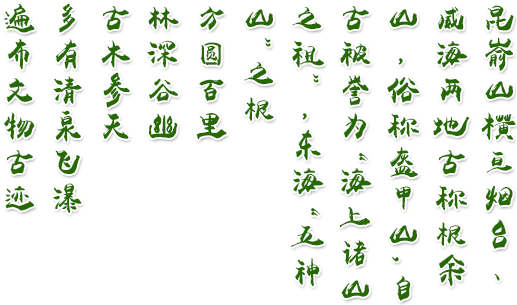

昆嵛山古书院探幽

书院起源

有人说,在很久以前,家里的藏书多了,就拿出来集中在一起.供他人阅读,这就是书院的雏形。后来.来此读书的人多了,时间长了,有学问高深者便开始在此讲学,传授知识,遂形成规模。他们在此或交流读书体会,或举行学术活动,气氛活跃,相当于在图书馆内进行学术交流活动。书院作为 封建社会的一种学术机构,始于唐代,原为皇室所设,掌管校刊经籍、征集遗书、整理典章等工作;宋代大盛;明清以来又多成为准备科举考试的地方;清末废科举,大都改为学校。

昆阳书院的房屋早已坍塌,眼前见到的大概有5间房屋的基石,半埋在长满荒草的土地里。破旧的碾滚子,裸露在房屋基石旁。在房屋遗址旁左前方不远处,一块不到半个篮球场大小的平坦天然巨石上,还留有一处像篮球大小的石窝,光滑可鉴,是当年书院用来舂米的。书院有棵学童合抱粗的吉银杏树,仍枝繁叶茂。离此树不远处的山谷密林下,哗哗的泉流声,不绝于耳。不难想象到,昆阳书院在这怪石嶙峋、青山白云之间,“虽一徒,变成讲学的场所”,成为一处诗情画意的宝地。

昆嵛山中的昆阳、长学两书院何时出现,已无确切史料认定,但民间有昆阳书院始于明清、长学书院始于东汉一说。昆阳书院为何时所建?当地人指着书院对面山脊上棚栩如生、看似“回首龙”讲,此由天然石块组成的,书院的建立据说与这个“回首龙”有关。据记载:清康熙年间,蓬莱贡生黄霁芝在此讲学,清末废。长学书院为何时所建?崇桢六年有石碑记载:山名长学,盖先代鄂司农(郑玄)设教处。那么,昆阳、长学两书院曾拥有怎样的历史?是否成为蕴养此地一方文化的源头?

昆阳书院:残留着淡淡的书香

站在昆嵛山南麓新庄村北的山腰上。映人眼帘的,是由数块巨石组成的一个天然石门,石门上镶嵌着一块石匾,石匾上依稀可见阴剥的“昆阳书院”四个大字,落款已模糊不清,辨认不出字迹。在镶嵌石匾的这两块巨石两旁,还立有五块巨石,天然地组成一个通向昆阳书院院落的过道。通过过道,这处默默无闻地还流传着这样一个神奇的传说:秦始皇东巡至此,见山上如龙巨石,正欲封其为“龙石”时,天空忽然电闪雷鸣,下起倾盆大雨。秦始皇急忙向一草棚处避雨。这时.一片带字的树叶随风刮进他乘坐的玉辇内。众臣大惊,以为是天赐神书,纷纷顶礼膜拜。后问乡人,秦始皇方知这片带字的树叶是山里一姓黄的兄弟俩写在树叶上的文章。秦始皇在此地见龙样石头,又见有文才出众的黄氏兄弟,非常震撼,认为此地是块宝地,可造就国家栋梁之才,便下旨修建了这座书院。据书院附近的当地村民相传,此书院是蓬莱贡生黄霁芝于明末清初来此修建的。也有村民说,昆阳书院是明朝的一个富户,为了让子孙跻身仕途、光宗耀祖,遍请有道之士,广访名山风水,选此灵仙之地而建的专供子孙读书的学堂。

长学书院:被毁后留下深深的遗恨。

位于昆嵛山东南麓的长学山坡上的长学书院遗址,处在荒草中.只留下一些残损的青砖。据长山村老人讲,在1941年夏,当地的抗日政府为防日军以书院为据点,对坡下50米处的我军交通要路进行军事封锁,下令烧毁书院。当地的村民积极响应,套着镐头、扛着柴草,纷纷上山,把书院烧了个净光,只留下瓦砾一片。至今,老人还记得,在书院的遗址旁,当年的两棵直径有2米粗的银杏树,技繁叶茂地屹立在山坡上,但现在已没有了。据考证,此书院至少有500年的历史。

掩映在昆嵛山怀抱中的昆阳、长学书院,也正符合了这种环境,为山清水秀、书声朗朗的书院,贯注了一种山水育八的文化力量。

昆阳、长学书院究竟是一个什么样的书院,他们所讲授的经、史、文学是否也和大多数名书院一样,已无献考证。但凭多方寻访得出结论,这两座书院不但是一个教育场所,更是一个铸造文化人格的冶炼场所。被誉为“仙山之祖”的昆嵛山,哺育了崇尚文化、勤奋好学的文登人.也吸引了齐鲁的文人志士隐居于此,从事各种学术活动。据考证,战国时代,“稷下黄老学派”学者借文登山清水秀,聚众讲学,在博采众家中,形成了尊贤尚功的黄老之学。金代王重阳在昆嵛山创立道教“全真派”,以弘扬道教文化。明清两朝,在全国开科取士中,文登考取进士者就有61人,为全国各县平均数的两倍多,有的是父子同榜、兄弟莲镳,名动朝野,传为美谈。文登历史上仅矾事著书并有作品遗世的文人、学士就达几百人之多,成了全国有名的才子之多。

站在历经岁月沧桑的书院遗址中,从仅剩的一些遗落的残留物上,从书院幽静的环境中,能够强烈地感受到,这里的确是个读书的好去处,反映出文入学士崇尚自然、归隐山林的一种恬淡的思想。书院与一代名臣和经学大师.干百年前就已承载着教育人才的重担,其间也流传、记载着关于一代名臣徐士林求学、经学大师郑玄讲学的故事。

据昆阳书院附近几个村的老人们讲,他们的祖辈曾在此读过书。当时,先生曾让学生们临摹过内容有“昆阳书院在城西,昆嵛山前右康熙”的字帖,题尾是“文登贡生黄霁芝讲学处”。至于为什么要说“右康熙”,有人说“右”是“佑”的误写,是因为这里曾出了个辅佐康熙的大臣——徐士林。相传,乾隆的老师、清代大学士 绦±林就是从昆阳书院寒窗数载后走出的一代名臣。这个传说虽没有史料记载,但徐士林是否在昆阳书院读过书并不重要,重要的是它反映出世代文登人对徐士林的无限敬仰之情。徐士林,文登人,于康熙五十年中举,康熙五十二年登二甲进士,历任刑部主事、礼部主事、晋员外郎、江苏巡抚。徐士林秉性质直,勤政爱民,被乾隆皇帝誉为“忠荤性成”的j楷模。他于1741年在淮安病逝,终年57岁。徐士林去世后,乾隆皇帝不胜悲伤,命祀于京师贤良祠。清代任巡抚死后祀于贤良祠的,徐士林是第一人。东汉经学大师郑玄,则是“长学书院”的创立者。据有关资料记载,汉末宦官作乱、三国争雄,民众多逃此避难,文人、武士隐居者甚多,其中经学大师郑玄从陕西学成后来到文登,为“文登学”的形成奠定了坚宴的基础。郑玄,字康成,东汉经学家,山东高密郝公村人。他13岁能诵读五经。 21岁博览群书,精通历数、算术、图纬。公元167年,41岁的郑玄回到I|J东故里。在文登境内昆嵛山脉的长学山,他看到这里西接昆嵛,东俯苍海,土地肥沃,民风谆朴,就决定将这里作为自己的寓居之所,垒石屋建造“康成讲堂”,招弟子设立“长学书院”。公元 171年,郑玄遭祸害被禁铟而隐居长学山中,一心授徒注书。他 注解的经书,兼采各家精华,创立了令后世崇尚的郑学。在文登其收弟子三千多人.形成了郑氏学派和“东鲁学风’,奠定了。文登学”的深厚基础。东鲁学风,绵延后世,宋代文豪苏东坡就盛赞“至今东鲁遗风在,十万人家读书声”。

通过寻踪与探访,在昆阳、长学古书院空旷与寥落中嗅到一种残留着的神圣气息。在昆嵛山的清溪茂林间存在干百年的古书院,是“文登学”的一个鲜明见证。